|

我が国には50ものラムサール条約湿地がありますが、湿地環境の劣化が各地で問題となっています。ここ伊豆沼・内沼においても大型水生植物であるハスの繁茂によって、他の水生植物の減少や、大量の枯死体の残存による水質の悪化等の問題が生じています。従来は有人のエンジン動力船で刈払い装置を牽引し、葉柄を切断することでハス群落を抑制してきました。しかし、広大な湖面の大部分を覆うハスの管理には膨大な労力を必要とします。そこで私たちは、ハスの刈払いを無人で行うロボットボートを開発し、省力的な植生管理手法の確立に取り組んでいます。

|

|

|

| ハス刈りロボットボート |

|

| |

|

|

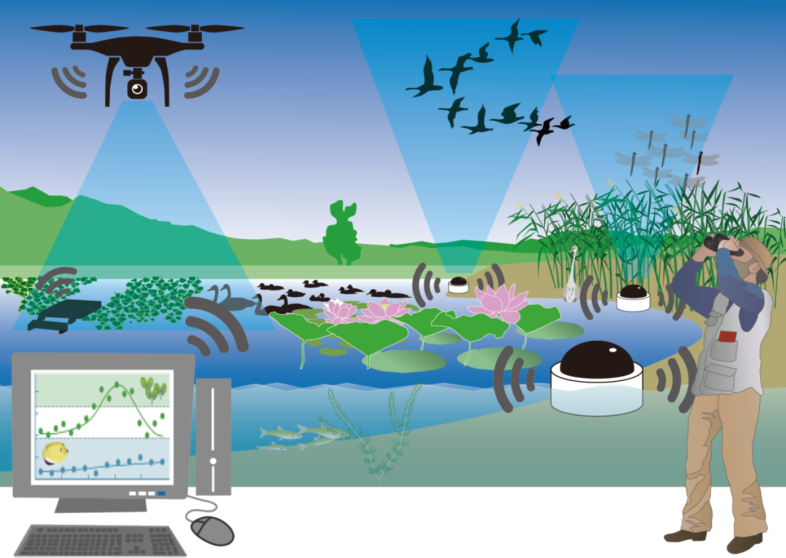

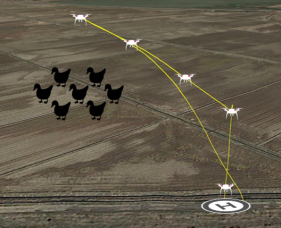

自然再生など生態系を管理する上で生物相をモニタリングすることは不可欠です。近年注目を集めるUAV(無人航空機、通称ドローン)は、調査の効率化や多時期の情報取得により、フィールドワークや衛星画像解析といった従来のモニタリング手法を補完できる可能性があります。湿地の水鳥調査では、ドローンは空中から水鳥を容易に撮影できるため、これまで地上から人が判別していた種やその個体数の把握を効率化・省力化できる可能性があります。私たちは、ドローンを用いた水鳥のモニタリング手法を開発するため、モニタリングに必要な画像精度の検討や画像の自動分類手法の検討を行っています。

|

|

|

| 試作ドローン |

水面に群れるマガンの空撮 |

| |

|

|

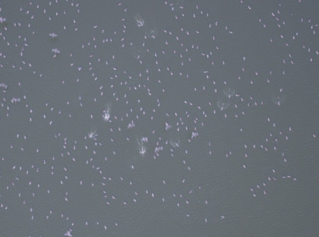

従来、マガンをはじめとする渡り鳥の飛来数の把握は、目視によるカウントが一般的でした。しかし目視によるカウントは、労力と時間のコスト高、調査に従事する人材の確保、調査者の熟練度の違いによるカウント結果のばらつきといった課題もありました。こうした課題を打開する方法として、現地設置型の監視カメラの使用が挙げられます。私たちは、現地設置型のカメラによるマガン監視法を確立するため、遠隔での操作・データ取得が可能な監視システムと、それを用いて得た画像の解析によるマガン個体数推定法を開発しています。

|

|

|

| 高耐久無線通信天空カメラ |

天空カメラで撮影されたマガンの大群 |

| |

|

|

このプロジェクトの最終的な目標は、開発した新技術を全国各地の湿地に普及させ、そこでの課題解決を支援することにあります。そこで本サブテーマでは、新技術の導入を容易にし、適切に運用できるようにするためのマニュアルやガイドラインを作成します。また、ロボットボート(サブテーマ1)やネットワークカメラ(サブテーマ3)を伊豆沼・内沼において試験的に運用し、他のサブテーマの開発者に対して機器の仕様や操作性に関して使用者・湿地管理者の視点から改善要求を行っています。さらに、ドローンの運用が水鳥に与える影響を調査し、サブテーマ2と連携してドローンの適切な飛行方法を検討しています。

|

|

|

| ドローンに対する水鳥の反応調査 |

ドローンから逃避するマガン |

ドローンを活用したガンカモ類調査ガイドライン

|

|

関連リンク

環境省 環境研究総合推進費

東京大学 大学院農学生命科学研究科 生物機械工学研究室(海津 裕)

酪農学園大学 農食環境学群環境共生学類 環境空間情報学研究室(小川健太)

酪農学園大学 農食環境学群環境共生学類 保全生物学研究室(鈴木 透)

北海道大学 大学院農学研究院 生態環境物理学研究室(山田浩之)

|